Третьего сентября в Алматы завершилась соло-выставка Мадины Жолдыбековой “Смешанные чувства”. Из последних выставок, проведенных в Алматы, выставка Мадины оказалась особенно нежно близка моему сердечку. Причин множество: и свежий взгляд художницы на переход от иллюстрации к большому страшному слову “современная художница”, и выдержанная в разных техниках единая тема и сюжетная линия, и даже по-доброму устаревший интерьер бывшего посольства Узбекистана, в котором проводилась сама выставка. Но более всего, наверное, выставка запомнилась тем, что оттуда я вышла как будто “увиденной”.

“Увиденной” не в вуаеристско-медийном смысле, а в социальном, человеческом даже. Художнице примерно столько же лет, сколько и мне, сколько и многим девушкам Казахстана, которым с утра до ночи из всех уголков, в домах, офисах, на улице, в соцсетях и в телевизоре только и твердят о том, что часики-то, вообще-то, тикают, и моложе-то мы не становимся, и рожать пора вот уже сейчас, если не вчера, и если не сразу двух, то и всех трех. Дети цветы жизни, и детей обязательно нужно заводить, хотя бы для себя, иначе никак, ведь мы все — женщины, а женщина должна становиться мамой. И не важно, что не все женщины могут иметь детей или даже рождаются с необходимым набором репродуктивных органов, а даже если могут, то, может, не хотят. Но упорство со стороны социума настолько велико, что зачастую идея о материнстве вертится у нас в головах практически бессознательно. Меня никогда не покидало чувство того, что все вокруг лукавят по поводу материнства, и говорят только самое лучшее, когда даже хорошего не то чтобы нет, но есть сильно мало. Выставка Мадины и отклик посетителей стали своего рода доказательством того, как общество скрывает от самих женщин тонкости и боли материнства, сводя роль женщины, и даже роль матери, к детородной функции.

Возможно, быть абсолютно отстраненной, критически настроенной, серьезной арт-критикессой у меня и не получится, но иногда субъективность дает несколько больше, нежели отстраненный холодный взгляд, цепляющийся к освещению, экспозиции и локации. Я не стараюсь здесь делать скидку ни на то, что Мадина только начинает свой путь в поле выставочной деятельности, ни на обыкновенное для среды “ну, белого куба-то нет”. Просто иногда так бывает, что работы говорят за себя лучше, чем их расположение в пространстве.

Выставку открывает работа “Смешанные чувства”. Она изначально задумывалась как зин, который был представлен на выставке в виде отпечатанного издания, а иллюстрации к нему оказались на стенах как серия работ. Нарратив прочитывается довольно четко, хоть и не сразу. Художница не изменяет себе в стилистике, ограниченной цветовой гамме и чувственности, с которой она подходит к уязвимости. Однажды я заглянула на выставку с подругой, которой стало любопытно, почему героиня иллюстраций все время голая. Время идет, но мало что меняется: обнаженность почти всегда тождественна хрупкости и уязвимости. Во многом взаимоотношения ребенка и матери — это нагота. Нагота как в прямом смысле, так и в метафорическом. Во время становления ребенка как личности приходится обнажать осмысленные чувства и пытаться ловить такие же оголенные, еще не сформированные чувства малыша, который пока не играет в лиотаровские языковые игры. Мадина и сама упоминает, что есть ощущение дикости, словно мать превращается в животное. С другой же стороны мать и малыш сливаются в нечто единое, в один субъект, в большое “мы”, от которого далее идет повествование как в реальности так и в работах Мадины. Извечное “мы пописали”, “мы поспали” зажёвывается ежедневно, как пластинка в фильме “День Сурка”, и мать с ребенком вращаются на ней день ото дня, становясь одним большим мета-Я — и на работах Мадины, и наедине между матерью и ребенком, и в обществе. Внезапно любая мать — лишь фон новорожденного: теперь это не отдельная женщина, а просто мама какого-то малыша.

При всей кажущейся мрачности того, как я это описываю, работы Мадины действительно хрупкие. Особенно очаровательной мне показалась метафора женской груди как одуванчика. Образ цветка, примерно как у Джорджии О’Кифф, давно знаком, давно принят всеми, давно не является хотя бы даже немного новой идеей. Однако сравнение женской груди и цветка для меня было не встреченным ранее образом. Помимо округлой формы, Мадина привязывает к образу одуванчика мягкость и берет вдохновение извне, описывая грудное молоко, как “вино из одуванчиков”.

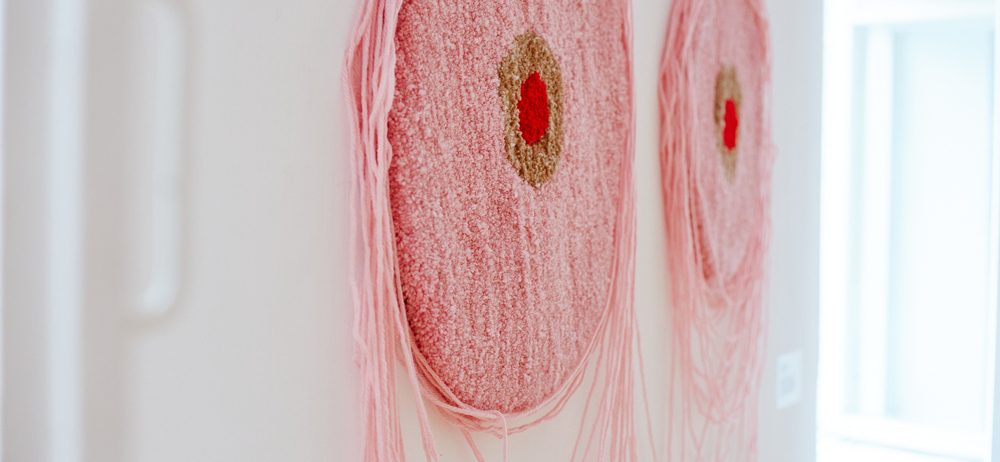

До недавнего времени я не задумывалась, откуда берется грудное молоко, пока моя подруга, недавно ставшая мамой, не раскрыла мне страшную тайну: тело женщины делает молоко из крови. Говоря о слиянии матери и ребенка, такой факт никак нельзя обойти стороной. Вскормить целого человека собственной кровью, наверное, едва ли не самое интимное, что можно сделать после вынашивания его на протяжении девяти месяцев. Мадина говорит, что сам образ вина из одуванчиков возник в наблюдениях за ее сыном как раз во время кормления грудью. Ребенок ведет себя словно пьяный: двигается, болтает конечностями, закатывает глаза. Работа “Грудной сбор” рассматривает то, как выглядела бы та самая грудь-цветок, и заигрывает с идеей “вина из одуванчиков”.

Говоря о заигрывании, мне особенно понравилась легкость, с которой работы вступали в диалог друг с другом. Нередко в современном искусстве нужно вытаптывать себе дорожку через десятки неймдропов и дюжину терминов, чтобы соединить две работы в пространстве. Однако, все работы Мадины были взяты изнутри, из собственной позиции уязвимости, и не нуждались в большом нарративе: они его оголяли. К примеру, “Грудной сбор” и остальные объекты, выполненные в технике ковроткачества — о груди и ее месте в социальной позиции материнства. Своей груди после родов стыдятся, она болит, ее нельзя показывать даже в процессе кормления — и все это касается исключительно женщин.

Мужчины могут игнорировать проблему, либо порицать все, что не делает грудь объектом сексуализации. В целом, все что касается груди и болей связанных с ее непростым место в мире — забота женщин. Как и ковроткачество во многом женское занятие в Центральной Азии. Работы Мадины раскрывают нарративы, а не исходят из них: эти параллели показались мне особенно интересными, так как выбор пал на эту технику в процессе осмысления. Ткани и текстиль часто фигурируют в феминистском искусстве, которое не чуждо художнице, однако именно выбор ковра как медиума открыл, лично для меня, новую глубину в восприятии работ. Исполнение работ в традиционно прикладной технике добавляет новый элемент к неравенству: прикладные практики считались чем-то не от мира искусства, и зачастую являлись прерогативой женщин. Если мужчинам исторически можно было сидеть перед холстом и быть художником, то женщинам такой роскоши не позволялось. Использование инструментов угнетения в работах прием не новый, но у Мадины техника не выступает громче самих работ, а служит дополнительной смысловой плоскостью.

Ковроткачество — тяжелый, мануальный и в основном женский труд, как и материнство. Тему невидимого труда Мадина затронула в видео-работе “Белый шум”.

Видеоинсталляция (кстати, первая для художницы) повествует о том, что значит быть мамой изо дня в день. Мадина говорит о некой отчужденности, которая приходит с постоянной заботой о ребенке, о бесконечном надзоре, о рутине, превращающейся в нескончаемый поток бардака. Размышляя о том, что прячется от общества в лице материнства, кураторка выставки Дильда Рамазан и сама художница решили превратить видеоинсталляцию в разошедшийся по швам шкаф “внутренностей” материнства. Помимо самого видео шкаф заполнен игрушками, детскими рисунками, вещами, кислотными мультиками и вирусными детскими песенками. Сентимент со шкафом раскладывается на многие уровни, но я хотела бы сосредоточиться именно на с виду неудачной попытке спрятать бардак. Желание скрыть бардак — социальное. Нам важно, чтобы другие не видели, что наша жизнь не под контролем, чтобы не быть осуждаемым, не быть в позиции оголенности. Но на сиюминутное желание избавиться от бардака, мусора и отходов можно посмотреть и шире. Моментальное избавление от бардака, своего рода неприятие, желание мгновенно оказаться в чистоте, даже если для этого необходимо создать для бардака отдельное пространство (в данном случае шкаф) схоже с тем, как существуют отходы при капитализме. Славой Жижек говорит, что нам необходимо “принять отходы”, но не в плане поощрения, а скорее в смысле отказа от мгновенного избавления. Жижек полагает, что наше стремление навести порядок и спрятать наши неудачи является не столько попыткой реабилитации, сколько процессом, движимым стыдом — желанием скрыть недостатки вместо проработки корней проблемы. Когда Жижек говорит о самолетах в пустыне Мохаве, я вижу в этом параллель с тем, как общество говорит о материнстве. Во многом до последнего от женщин скрывают нюансы материнства, всю неприглядную сторону, выпячивая красивые стороны, иногда даже оперируя каким-то натуралистическим мифологизированным долгом перед человечеством, после чего оставляют матерей наедине с внезапно разбушевавшимся бардаком, за пределами нарратива прекрасного материнства.

“Мне хотелось, чтобы молодые мамы нашли в этом поддержку, ценили, что они очень много трудятся”, — говорит сама художница. Этот мотив кажется мне прекрасным: зачастую порог того, что такое хорошая мать, особенно в Казахстане, стоит так высоко, что даже обыкновенная просьба о помощи расценивается, как плохое материнство. Порог высок, как высок и стандарт, с которым люди подходят к осуждению матерей. Все, что делает или не делает женщина в любом случае ставит ее в позицию плохой матери. Чего нельзя сказать об отцах. Порог для звания “хороший отец” настолько низок, что не ушедший из семьи отец — уже хорош. Забота о ребенке в социуме ложится только лишь на женщину, как и забота о том, чтобы семья была примером семейственности.

Я довольно долго смотрела на надпись “Не запускай себя, а то муж уйдет к молодой” на стене мнений — немного грустила, но и посмеивалась. То, с какой отстраненностью общество подходит к роли отца в семье, становится практическим отчуждением агентности мужчины внутри семьи. Каждого мужчины в отдельности это может и не касается, как говорится: not all men. Тем не менее, not all men, but most men. Социально поощряемое занятие винить женщину в том, что после рождения ребенка та “забросила” себя, снимает ответственность с мужчины как с родителя. В любой момент можно уйти из семьи к молодой, потому что женщина себя забросила. Ребенок при этом вообще никак не появляется в этой полемике. Подозреваю, это тоже потому, что ребенок и мать для общества — неразделимая общность.

Не будучи мамой лично, я могу только сопереживать художнице и матерям по ту сторону баррикад. Слышу ли я по тысяче раз на дню, что “часики тикают”? Слышу, и как бы противно до зубной боли ни было это слышать — это все равно не то же самое, что оказаться вдруг мамой целого нового человека. Выставка “Смешанные чувства” дает нам возможность подсмотреть, что же такое материнство изнутри, но вместе с тем предлагает поддержку молодым мамам, едва ли ни самому стигматизированному, и в то же время романтизируемому слою населения.

Важно упомянуть и работу куратора: ступать на путь выставочной деятельности — страшно. Дильда стала для Мадины своего рода проводником в этой страшной-престрашной среде, и дуэт сработался как нельзя лучше: многие решения, пусть даже и не в идеальном пространстве, сложились удачно благодаря глазу куратора. Вообще, видеть молодых специалисток, работающих вместе — явление прекрасное, о котором я мало что могу сказать критического. Как я говорила в начале, желания рассекать все ляпы, которых, впрочем, было немного, у меня не возникало.

Напоследок, расскажу историю о том, как я посетила выставку с другой своей подругой. После прохода по экспозиции у них с Мадиной завязался разговор. Моя коллега сказала тогда, что долго привыкала к тому, что чувства материнства у нее не появилось с самого начала, и она не слышала пение ангелочков каждый раз, когда кормила грудью свою новорожденную дочь. Мне запомнилось, как она выразила эту мысль: “Это все-таки новый человек, даже если я ее родила, и к этому в любом случае нужно привыкать, тут нет магии.”

Фотографии: Динара Жекс