В 2019 году в Бишкеке проходила первая Feminnale — биеннале феминистского искусства. События, развернувшиеся вокруг этой выставки, сделали её известной во всём мире, и довольно однозначно показали, что происходит и будет происходить в стране и регионе. В преддверии двухлетнего юбилея события Камилла Нарышева поговорила с кураторкой Феминнале Алтын Капаловой о свободе, насилии и праве женщин на выбор.

Расскажи пожалуйста о себе, и как нам тебя представить?

Я живу в Бишкеке, делаю исследования и конвертирую результаты этих исследований в произведения искусства, кураторские выставки, театральные постановки, и т.д. Моя область деятельности — это академия и искусство. Но искусство мне больше нравится, конечно, только денег в этой сфере почти нет (смеется).

Давай начнем наш разговор с феминнале. Скажи, а зачем нужна была феминнале?

Вообще история феминнале началась в Алматы. Я приехала на выставку и увидела бишкекских фем художниц, и я искренне не знала об их существовании, например, Жазгуль Мадазимовой, Розы Месерум. Я так удивилась, что у нас есть фем художницы, и поняла, что здесь их знают. Я подумала, что нужно сделать фем выставку тоже.

Это было 8-ое марта, и когда я уезжала, у меня уже был план. Мы обменялись контактами, поболтали, и я сказала, что когда мы все приедем обратно, то сделаем выставку в Бишкеке. Я стала думать о концепции, и о том, что можно сделать. Изначально я представляла очень уютную вставку, небольшую, не требующую больших вложений. Я не знаю, как в итоге получилось, что мы объявили open call на международную выставку. Даже когда мы объявляли, мы не рассчитывали на такой большой интерес. Не было финансирования, даже несмотря на то, что я обычно хорошо нахожу спонсоров для выставок и проектом. В итоге получилась такая низовая инициатива и большая выставка с участием художниц из 22 стран. Вот так все произошло. В самом начале я наивно думала, что через искусство мы просто расскажем о том, какой высокий уровень насилия в обществе, ведь искусство классно работает через эмпатию. Мы с соратницами просто думали, что мы делаем хорошую выставку.

Получается, что на феминнале не получилось найти финансирование?

Да, мы искали. Но фонды в Центральной Азии в принципе следуют политике страны, в которой они ведут свою дипмиссию или программу по развитию. Они поддерживают политику правительства, которая очень патриархальна, и в связи с этим Феминнале вообще не была поддержана никем, за исключением фонда Сороса, который дал очень небольшие деньги. Мы объявили краудфандинг, искали поддержки у местного бизнеса, но в целом, для такой масштабной выставки, она практически была сделана на коленках, без средств на реализацию.

Мне кажется, что это показывает как раз потребность в такого рода мероприятии, если оно состоялось без крупного финансирования.

Была колоссальная поддержка со стороны самих художниц, которые подавались на open call, потому что они поддерживали идею. Некоторые художницы говорили, что не нужно оплачивать транспортировку, когда мы просили выслать работы почтой, и сами это делали.

Вы упомянули, что выставка затрагивала темы, неугодные патриархальному правительству: как вышло, что Феминнале была организована в национальном музее?

Я поговорила с директоркой музея, показала концепцию, сказала, что это про права и свободы женщин, предложила сделать выставку. Она согласилась, и для меня это было нормально, потому что мы как раз обсуждали с командой, где бы мы хотели проводить выставку, и я сказала, что мы платим налоги, и у нас должен быть доступ к арт-пространствам, они не могут принадлежать только традиционалистам или людям, которые выгодны правительству. Мы арендовали помещение и сделали выставку в музее.

И может быть, если бы у нас были какие-то иные пространства или деньги… в музее все-таки сравнительно невысокая арендная плата… мы, может быть, и провели бы ее в другом месте. Мы искали, смотрели пространства, строящиеся здания даже, находили какие-то интересные в плане художественного решения места, но мы не могли найти хозяев, потому что весь бизнес в Кыргызстане теневой, и очень тяжело найти владельцев. В итоге, мы остановились на музее.

Расскажи, пожалуйста, что представляла из себя сама выставка структурно.

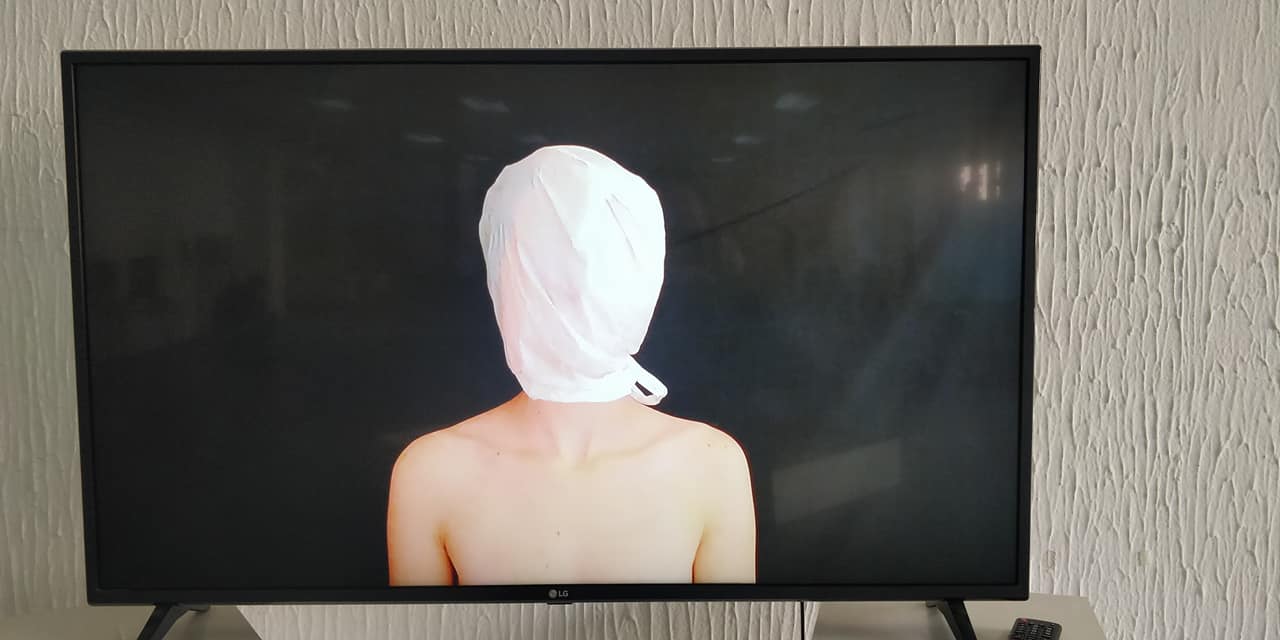

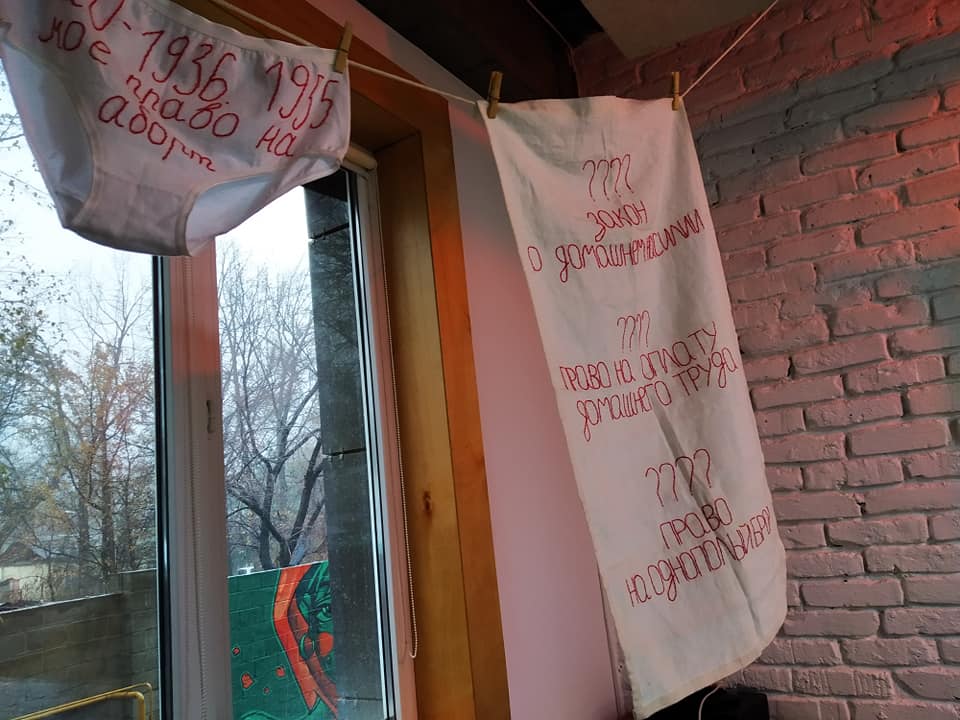

Темой в нашем open call была “экономическая свобода женщин”, и она посвящалась памяти семнадцати погибших в московской типографии трудовых мигранток. Мы объявили сначала такую тему, но когда получили работы, более 100 заявок, мы обнаружили, что не все работы были об экономической свободе. Мы должны были принять кураторское решение, выберем ли мы только работы об экономической свободе или покажем также другие работы. Мы выделили пять общих тем: ментальное здоровье, политическое участие женщин, домашнее насилие, телесность и экономическая свобода. И мы видели, что работы в темах, которые я перечислила — очень сильные, поэтому мы приняли решение, что они все, в любом случае, взаимосвязаны. Если ты живешь в семейном насилии, то ты переживаешь и экономическое насилие, то есть не являешься экономически свободной. Ментальное здоровье также связано со всеми этими темами. Мы приняли это решение, и в итоге физически выставка заняла весь первый этаж. Одно крыло было посвящено музейным произведениям, мы собрали работы с фонда музея, и говорили про миф о том, что в советское время женщины были эмансипированы. Женщины работали в поле или на заводах, у них было право голоса, но никто не отменял патриархальные устои — они приходили и отрабатывали дополнительную смену у себя дома с бытовыми делами. Также, большая часть зала была посвящена остальным работам, приехавшим из разных стран, которые, кстати говоря, приехали обычной почтой. Потому что указывать в посылке “artwork” — очень дорого. И художницы присылали нам работы обычной почтой, мы всех предупреждали о рисках, конечно. В итоге на выставке были инсталляции, объекты, видео-арт, фотографии, то есть разнообразие техник исполнения было велико. Живопись и работы в традиционной технике также присутствовали.

Когда только открылась феминнале, какая реакция была у участников и участниц выставки и у общественности?

Приехали некоторые художницы, кто мог сам или кого мы смогли привезти. Для нас всех это было опыт солидарности. Все художницы, которые могли приехать, были предупреждены, что нам нужна помощь в развеске, с монтажом, было очень много коллективного труда. Для нас, несмотря на усталость, это было классное арт-событие. И для людей, пришедших на выставку — тоже. Я, когда пересматривала фотографии с выставки, видела, что все пришли на мероприятие и просто наслаждались искусством. Но когда выставку стали освещать в СМИ и записали на видео перформанс датской художницы Джулии Савери, после этого поднялась волна общественного возмущения. И она подогревалась праворадикальными группами и государством.

В какой момент произошло это превращение Феминнале из арт события в самый обсуждаемый новостной повод?

Было так: первые дни после открытия мы все были очень счастливые, художницы стали уезжать на 3-4 день. Пока все были в Бишкеке ничего не происходило, мы все радовались, проводили artist talks, ходили в бары, такие счастливые, что сделали хорошую выставку. И где-то на 4-5 день, когда информация о выставке стала распространяться в медиа, начались нападки.

Что было, скажем, первой ласточкой последующих событий?

Это было очень внезапно и масштабно, потому что это видео попало в сеть и стало вирусным. Очень много людей стали писать, сразу же отреагировали СМИ, стали приглашать дать интервью нас и представителей праворадикальных групп, а также чиновников. Проблем была в том, что почти все члены команды Феминнале — люди непубличные, кроме меня. И у нас не хватало ресурсов вступить в эту дискуссию и занять какое-то информационное поле. В этом плане информационно поле полностью отдали нацпатам и патриархальному государству, просто потому что физически некому было туда пойти.

Ну, и не то чтобы нацпаты дают кому-либо место высказаться, конечно. А какая была реакция у кыргызского арт сообщества?

У нас очень традиционно выделяется старшее поколение, есть союз художников, ежегодные выставки. Они написали всякие рецензии, читая первые строчки которых я сразу понимала, что это не критика и толком даже не рецензия. Они поддерживали повестку государства о том, что нельзя такое делать в сакральном национальном музее искусств.

Женской груди в музее места нет, конечно, если только на картине и против воли женщины.

И на картине написанной мужиком тоже. И мы с командой ожидали поддержки от арт-сообщества, но ничего не было. Максимально что было — это в каком-нибудь уголке могли сказать “вы молодцы”, но так чтобы никто не знал. Поддержали несколько людей и групп, но на всех вылилась волна хейта, и даже та поддержка, которую мы получали, была не равнозначна вообще количеству хейта. Потому что все госканалы развивали ужасную риторику. Был один ученый, который хотел заступиться, к сожалению, не помню его имени, и рассказал про игру традиционную, где женщина раздевается, так и его тоже чуть не убили. И после этого все, кто хотел что-то сказать в защиту публично просто не стали этого делать. На самом деле, когда мы после всего обсуждали это, мы поняли, что в Кыргызстане не было такой выставки, которая дошла бы до всех уголков страны. У меня есть подруга, коллежанка, и ее супруг однажды поехал на СТО, и увидел грушу, на которую было натянуто женское кружевное белье. Он спросил у них, что это, на что они сказали, что это их ответ Феминнале (смеется). Когда я уже лежала в глубокой депрессии после всего, эта подруга мне сказала: “ты должна радоваться, ты добралась даже до сотрудников СТО”. И таких случаев было много. Мой брат ездил в отдаленные места и рассказывал, что там даже все таксисты обсуждали Феминнале.

Забавно получается, что это такая патриархальная штука, которая играет сама против себя.

Работа Зои Фальковой Evermust тоже завирусилась, и люди делали столько коллажей и в поддержку и против. По этому всему можно сделать даже отдельную выставку, и я думаю об этом тоже. Был случай, когда праворадикальные просто пришли в министерство культуры, сели, позвали журналистов, и нас там даже близко, мы вообще не знаем об этом. И они сидят, говорят какая плохая выставка. Кто-то сделал коллаж, подписав всех этих мужиков в колпаках “директор Лувра” или “арт-критик”, и это все так смешно, потому что абсурдно.

Типично, что не позвали организаторок, казалось бы, зачем.

Была еще эта реакционная акция “Нация выше прав”, за которую министр культуры даже поблагодарил нацпатов за активную гражданскую позицию. Это был такой автобус, которые ездил с баннером с надписью “нация выше прав человека”. И это поддержал министр культуры. После этого они запросили площадь у мэрии, чтобы поставить 40 юрт и привезти аксакалов со всего Кыргызстана, чтобы обсуждать моральный облик молодежи, воспитывать и говорить “правильные” вещи. Мэрия не дала на это разрешения, но вот такие позывы и усилия тоже были. Это было довольно масштабно и с готовностью поддерживалось государством. И когда проходила ежегодная итоговая конференция президента, одна журналистка спросила, что он думает о Феминнале, и вообще слышал ли он о ней. Он, конечно же, слышал, и говорит: “в нашем обществе такого не должно быть, женщина должна быть уважаема, она мать, сестра” и все в таком духе. Даже когда выставка закрылась и все закончилось, это еще долго было большим новостным поводом в СМИ.

Поддержка от мирового сообщества тоже продолжалась довольно долго?

Мы составили открытое письмо в течение первых двух недель и отправили во всевозможные правительственные и неправительственные организации, но на него никто не ответил. Все участницы подписали его. Художницы сделали большую работу с активностями в поддержку Феминнале. Когда начали писать международные издания, например, New York Times, UN Women нас пригласили. Я спросила, дадут ли они какую-нибудь поддержку, они ведь любят выражать ноту обеспокоенности, но это было очень поздно — нас уже почти похоронили.

Спустя время, как ты сейчас оцениваешь весь резонанс и вообще все, что происходило?

Сейчас, конечно, спокойнее. В профессиональном плане, это самая лучшая выставка, которую я когда-либо делала. Я делала много выставок и хороших, и не очень. Но для меня, эта выставка — самый большой проект, и мне жаль, что его художественная часть никем не была оценена. Была статья Георгия Мамедова, Мойры Суеркуловой, это все что есть. В принципе, по контенту выставки почти ничего нет, ни про идею, ни про тему, как мы ее раскрыли. В этом плане, это была очень важная выставка для меня, как для кураторки. И несмотря на все, я не жалею, что она случилась. Мне только жаль свое здоровье, но сейчас уже все не кажется таким страшным, как тогда.

Иногда, когда я езжу в удаленные места, женщины там говорят, что поддерживают меня. Я ездила на исследования в Джалалабад, и там женщины говорили, когда мы были наедине, что слышали о моей деятельности и поддерживают меня. В этом плане для меня это более ценно, не то что про Феминнале написал французский журнал, а то, что это дошло до женщин и они сказали, что им это важно.

Скажи, как ты пережила травлю, которая на тебя обрушилась?

Так получилось, что общественности нужен был кто-то, кого можно было бить, и этим человеком оказалась я. Честно, я никак не справилась с этим. Какой-то чешуей я, конечно, обросла. То, что сейчас происходит, после матчества, я уже не воспринимаю так близко. Есть, конечно, свои методы. Я стараюсь не смотреть, что пишут. Бывают, конечно, добрые люди, которые мне все равно высылают скрины какие-то. И некоторые действительно добрые, кто делится чем-то в закрытых группах, где есть что-то опасное. А некоторые просто так. Травлю сейчас я переживаю легче, стараюсь фокусироваться на поддержке. Конечно с Феминнале было тяжелее.

Говоря о теме травли, ранее коротко мы коснулись темы матчества. Расскажи, пожалуйста, немного об этой ситуации.

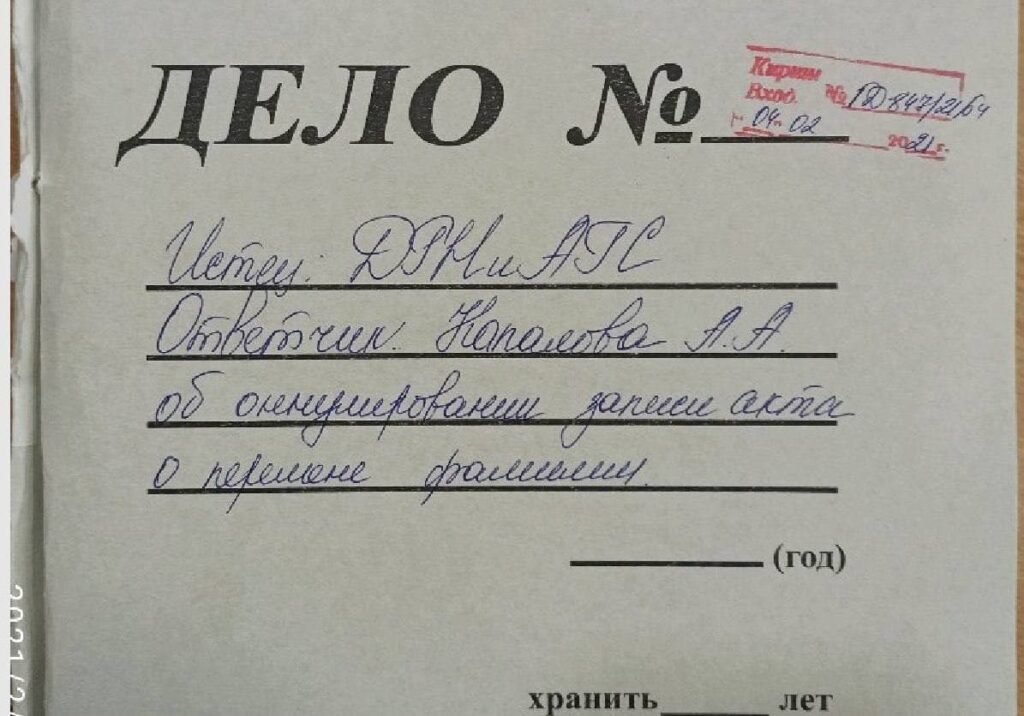

У меня есть дети, и их отцы не участвуют в их жизнях, но при этом, мужчины же обожают контролировать, и когда прошу бумаги о выезде, например, они не подписывают их, и с этим всегда проблемы. Я подала в суд на лишение родительских прав, и через год только это произошло. Вы бы видели, как защищали этих мужчин прокуроры и социальные работники. Говорили: “это же не игрушки, чтобы лишать родительских прав”. На что я им говорю, что тут дело не в том, что я отказываю им в праве видеться с детьми, они сами ушли из жизни детей и не участвовали. Это был целый год судебных разбирательств. Тринадцать заседаний по одному ребенку, четырнадцать по другому. Я помню в одно заседание я стала просто рыдать, и это было уже во время пандемии, у меня маска была полная слез, у меня был нервный срыв. Я все это затеяла потому, что дети хотели мою фамилию. Мой старший всегда и везде, где не требовали, говорил мою фамилию. И он играет в футбольной команде, на форме он тоже попросил написать мою фамилию. Он говорит, что он не хочет фамилию по документам, и я его понимаю, потому что он носит фамилию абсолютно чужого ему человека. Я конечно извиняюсь перед ним за это. Мы были очень рады, когда получилась, наконец, поменять фамилию. И мы подумали, а что если мы поменяем отчество тоже. Я подала документы, просидела в очереди, и получила документы о смене, с моим именем. И сын и дочь были теперь Алтыновны. Мы дома отметили это даже. И через месяц я поделилась этим в соцсетях, что это моя маленькая феминистская победа. И после этого я стала получать звонки ГРС, очень непонятные. Они стали спрашивать что-то вроде “это что такое?”, на что я говорю, что они сами мне выдали этот документ. Я не понимала, что вообще им нужно от меня. Через месяц примерно пришла повестка в суд, ГРС подали на меня в суд за матчество.

Законодательно как-то запрещено давать матчество?

Конституционно у женщин и мужчин равные права. В законе несколько лет назад было прописано, что можно дать имя любого лица, которое фактически принимает участие в воспитании ребенка. А несколько лет назад поменяли на “лицо мужского пола”. Я в этом деле была прямой ответчицей, но стали возмущаться журналисты, с чего это вдруг, раз ГРС сами дали мне документ. Потом меня сделали представительницей интересов детей, и я не знаю, кто теперь ответчица. Непонятно, с кем теперь у них проблема.

Похоже, что с собой.

Я думаю, что если бы я не сделала это публично, то они бы еще на первом заседании аннулировали матчество, но они были в шоке, что пришло огромное количество людей в поддержку, и заседания постоянно откладывались. В основном ходит моя адвокатесса на заседания. Месяца два назад было принято решение об аннуляции и возвращении отчества моим детям.

А есть какая-то другая мотивация у этого всего кроме как “так написано в законе”?

Во время одного из процессов я встала на заседании и говорю представи ГРС: “почему вместо того, чтобы подавать на меня в суд, вы не задумались о том, почему женщины не могут давать матчество, и не поменяли свои тупые законы?” Законы должны меняться, мои права выше, чем эти патриархальные законы. На что он ответил: “что вы мне задаете такие философские вопросы? Это же не я решаю.” (смеется). К кому еще обращаться, если это официальный представитель ГРС? Я подумала, и о чем я пытаюсь с ним разговаривать вообще.

Онлайн было очень много шума вокруг этого дела.

Очень. С одной стороны была волна поддержки, флешмобы, фото с мамами, со стороны женщин и мужчин, которых я не знаю. На 8 марта, когда мы вышли, подходили люди и говорили, что поддерживают матчество. Но и хейта было очень много. Кыргызскоязычные порталы снимали целые передачи, где они опросили 30 людей по этому поводу. И из всех этих людей один только молодой парень говорит: “да оставьте вы ее в покое, дала и дала, это же логично”, но остальные конечно такого мнения не придерживались.

И при этом, я так думаю, логического объяснения, кроме “так надо”, не было?

Это же про власть и привилегии, которыми мужчины не хотят делится. Они прекрасно понимают, что если что-то подобное будет происходить, придется делиться.

Мне кажется, что это последняя и основная ниточка связи для мужчины с ребенком. За ребенком не нужно ухаживать, ничего не нужно делать кроме как дать свое отчество и фамилию.

Символическая форма контроля. Когда я сказала отцу своего среднего сына, что я подаю на лишение, я попросила его написать отказную, чтобы не тратить время и деньги на процесс. И он начал говорить, мол как это, это же его сын. Я говорю, что, как бы, за детьми обычно ухаживают, а он видел его один раз в младенческом возрасте, никогда не спрашивал, что он ест, что пьет, хотя мы договаривались, что будем ухаживать за ним вместе. Или отец моей дочки, но с ней я уже была умнее, не записывала на него. Я ему сказала, что не буду записывать на него, и он попросил хотя бы дать его отчество. Для них это как-то супер важно, что они символически существуют.

А что насчет самих детей? Как это сказывается на них?

Старшего сына спрашивают: “Это что, твоя история? Как круто!” Я за них очень переживаю по этому поводу. В Феминнале не было их участия, но из-за того, что матчество касается их, журналисты стали спрашивать, можно ли поговорить с детьми. Я спрашивала детей, и дети были против общения с журналистами. Я максимально оберегаю их от этого, потому что они не хотят. Если бы они хотели, то я была бы не против. Мой старший сын уже подросток, ему 14 лет, и он рассказывал, что в его окружении друзья очень поддерживают. У младших пока нет таких дискуссий, потому что возраст пока такой.

Ты говорила, что матчество в итоге аннулировали?

Судья вынес решение об аннуляции, но мы подали жалобу. Новое судебное заседание уже по нашей жалобе будет в середине ноября. Даже если снова будет принято такое решение, я не соглашусь, я не отдам этот документ. Мы уже подали документы в конституционную палату, но нам вернули их в связи со сменой власти. Но мы будем снова подавать, чтобы меняли закон. Если бы конституционная палата стала рассматривать это, то на районном уровне дело бы прекратилось, но пока заявление в конституционную палату не приняли. Мы будем подавать в любом случае.

Возвращаясь к Феминнале. Мы уже говорили о том, что она зацепила такую очень болезненную точку для социума. Как ты оцениваешь влияние Феминнале два года спустя?

Как только все началось, я это сразу начала осмыслять. И когда я писала посты, я говорила всегда, что это не проблема Феминнлле, и это не о моей выставке, а о том, как нам закручивают гайки. Сегодня запретили Феминнале, объект в музее, который говорил про право на аборт, завтра запретят аборты, послезавтра запретят музей. Это об этом, о свободе в стране, это тревожный звонок. Я говорила с разными художниками, которые считают, что из-за меня теперь будет цензура, как будто раньше ее не было. И я говорю, что это вообще не об этом, это о свободе.

Это реакционная такая история, вместо того, чтобы злиться на систему, злиться на человека, который тронул систему.

Все конечно это говорили патриархальные художники, для которых ничего не изменится, потому что они очень конъюнктурные, всегда найдут что писать. Я впала в депрессию не только из-за травли, но также потому что понимала, что это мера того, что обстановка нехорошая, и вряд ли станет лучше, судя по реакции представителей власти. И после этого началась череда проблем в виде задержаний участниц мирного марша, активистов, правительство сменилось, но ничего не изменилось, стало только хуже. Патриархальная политика процветает, и началась какая-то спираль: которая, возможно, была всегда, но стала очевиднее после выставки. Только потому что это все пошло в СМИ и стало массовым. Сама выставка изначально была сделана потому, что мы чувствовали эти процессы. Изначально это было выставкой, которая позиционировала себя как социальный инструмент, продукт гражданской борьбы. Мы это изначально так заявляли и делали ее, потому что нам было тревожно, мы хотели рассказать о насилии над женщинами. Перед этим была череда убийств женщин в семьях, и мы сделали эту выставку как реакцию на происходящее. Был случай уже после Феминнале, когда мужчина решил наказать свою жену за то, что она переночевала у своих родственников. Он на нее повесил шину, бил ее и обливал холодной водой, при этом заставив родственницу снимать, чтобы потом отправить семье жены, чтобы жена больше у них не ночевала.

Когда это видео попало в сеть, резонанс был больше в адрес снимавшей родственницы, чем этого мужчины. Его сначала даже не задержали. После того как мы подняли волну возмущения, его задержали только на 15 или 10 суток, и отпустили по примирению сторон. У нас женщины, которые обороняются и убивают своих насильников, сидят по 10-15 лет, потому что к ним особо жестокое отношение. И это ведь делают судьи и прокуроры. Я это вижу как инструмент запугивания, чтобы другим женщинам неповадно было себя защищать.

Это такая извращенная солидарность, с которой мужчины подходят в другим мужчинам абьюзерам.

С этим государство ничего не сделало. И этот случай был после задержаний на 8 марта. Это опасно не тем, что нас задержали, а тем, что государство показало, что женщин можно бить и закрывать. Это очень опасно. Мы-то переживем четырехчасовое задержание, но это еще зеленый свет насилию: мы можем так делать, и вы можете так делать. Это такое одобрение насилия государством.

Даже когда шла дискуссия о закрытие Феминнале, и все нацпаты настаивали на этом, и государство настаивало на этом, была пресс конференция в музее, на которую собрались абсолютно непонятные издания и журналисты мужчины, их лица нужно было видеть. Камеры были направлены на меня, и никто не снимал, как они выглядели, но я уверена, что если бы там не было камер, они бы просто меня побили. Это было очень страшно. В какой-то момент я стала уходить, и они начали меня дергать. Те кто меня поддерживал, встали вокруг меня, потому что эти люди стали нападать физически, орать.

А что насчет планов на Феминнале после такого жуткого опыта?

Весной мы будем объявлять новую феминнале. Вообще, мы должны были это сделать в 21-м году, но из-за пандемии, и из-за того, что я просто ментально была нездорова, я не смогла создать концепцию. Поэтому вторая феминнале посвящается ментальному здоровью и миграции. Мы объявим колл, и она пройдет в Бишкеке. Формат будет такой же. Могут подаваться любые художницы, в любой технике. В музей нас, разумеется, уже никто не пустит, это было много раз озвучено. Недавно прошла маленькая выставка в кинозале музея, называлась “Женщины Кыргызстана”. И туда пришла проверка, только потому что там есть слово “женщины”. Мы сейчас в поиске пространства. Мы также думаем проводить одновременно в Оше и в Бишкеке, но с разным контентом, потому что Ош считается южной столицей.

Не боишься, что вы объявите open call и травля начнется снова?

Нет, уже нет

На обложке: акция Алтын Капаловой «Пусть сломается красный кнут»*. Фото: личный архив

*«Кызыл камчы» в переводе с кыргызского означает «красная плётка» — так называют мужчин, которые постоянно и с особой жестокостью избивают жён, «cынсын» переводится как «пусть сломается».