Искусствоведка из Ташкента Виктория Ерофеева исследовала феномен художественных самоорганизаций в странах ЦА. Публикуем вторую часть исследования о художественных самоорганизациях в Кыргызстане. Также читайте первую часть — о Казахстане.

Вместе мы сила

В Кыргызстане довольно много самоорганизаций, которые появились благодаря инициативе самих художников, при этом, в отличие от Казахстана, все сообщества очень подвижны, тесно общаются друг с другом, вступают в коллаборации. Единение художников чувствуется, даже когда они независимо друг от друга описывают локальные процессы. Все как один подтверждают:

Государству мы не нужны – значит мы должны работать сообща. Только совместными усилиями мы можем осуществлять успешные проекты и формировать арт-среду.

Политическая нестабильность Кыргызстана спровоцировала формирование сильного гражданского общества. Часто эту страну называют «островком свободы» в центральноазиатском регионе. Опыт революций и, можно сказать, традиция проведения митингов находит отражение и в стремлении к коллективизму в арт-сообществе.

Государство никак не поддерживает неформальные площадки, да и в целом игнорирует сферу современного искусства в Кыргызстане. Это отличается от ситуации в Узбекистане и Казахстане, где пытаются сформировать «официальное» современное искусство, открывают Центры при поддержке Минкульта или формируют «Национальные павильоны» для Венецианской биеннале. При этом, в Бишкеке довольно активно работают международные фонды (Фонд Сорос, Швейцарское посольство), которые оказывают поддержку частным инициативам в сфере культуры и искусства.

С одной стороны, культурная политика Кыргызстана делает низовые инициативы как бы невидимыми для властей, но с другой – дает определенную свободу действий участникам художественного процесса, при этом побуждая их действовать сообща (если речь не идет об излишне политизированных действиях или проектах, якобы «нарушающих традиционные устои», вроде Феминнале).

Даже в случае внутренних конфликтов или несовпадения взглядов бишкекские художники приходят к компромиссу. Подобная неконфликтность имеет и обратную сторону – низкий уровень художественной критики. Здесь предпочитают не высказывать критику, даже объективную, чтобы избежать возможных конфликтов, которые невыгодны никому. С одной стороны, это порой приводит к тому, что количество проектов превосходит качество. Но с другой стороны, открытость сообщества дает возможности для реализации молодых художников и формирует сплоченную среду.

Первой художественной самоорганизацией в Бишкеке можно назвать архитектурную студию MUSEUM, которая открылась в 1988 году и работает по сей день. Она существует благодаря реализации коммерческих архитектурных проектов, но, помимо этого, студия стала площадкой для проведения выставок современного искусства, puplic art проектов, конкурсов, дискуссий, публикаций каталогов, сборников и журналов о современном искусстве и культуре, проводит совместно с партнерами ежегодный Бишкекский Первоапрельский конкурс (с 2003), фестиваль Lazy Art (с 2009), а также выставки современного искусства Кыргызстана и Центральной Азии.

Как отмечает один из сооснователей Улан Джапаров, объясняя долгую жизнь самоорганизации:

— Возможно причиной того, почему мы до сих пор работаем, в том, что среди нас много архитекторов, а архитектура – довольно социализированная дисциплина, заточенная на коллективную работу. К тому же, мы не ставим рамок и границ, а выступаем за междисциплинарность и разнообразие. У каждого есть своя сфера интересов, будь то архитектура, философия, современное искусство, городская культура или образование.

Гульнара Касмалиева и Муратбек Джумалиев в 2002 году открыли объединение ArtEast. ArtEast в 2009 году инициировали проект «Школа современного искусства», которая периодически набирала студентов до 2018 года. В 2020 году участники разных выпусков запустили проект независимо от ArtEast – БиШСИ (Бишкекская школа современного искусства). «В состав школы вовлечены люди с абсолютно разнообразными образованиями: кто-то занимается музыкой, кто-то программированием, а кто-то связями с общественностью, маркетингом», – отмечают участники организации. Одна из кураторок, Бермет Борубаева, комментирует:

— Это уже не просто школа или лекторий, а скорее междисциплинарная платформа. Мы осуществляем деятельность коллективно, и это сильно помогает нам разделять сферы ответственности. Мы также открыты к сотрудничеству с другими объединениями.

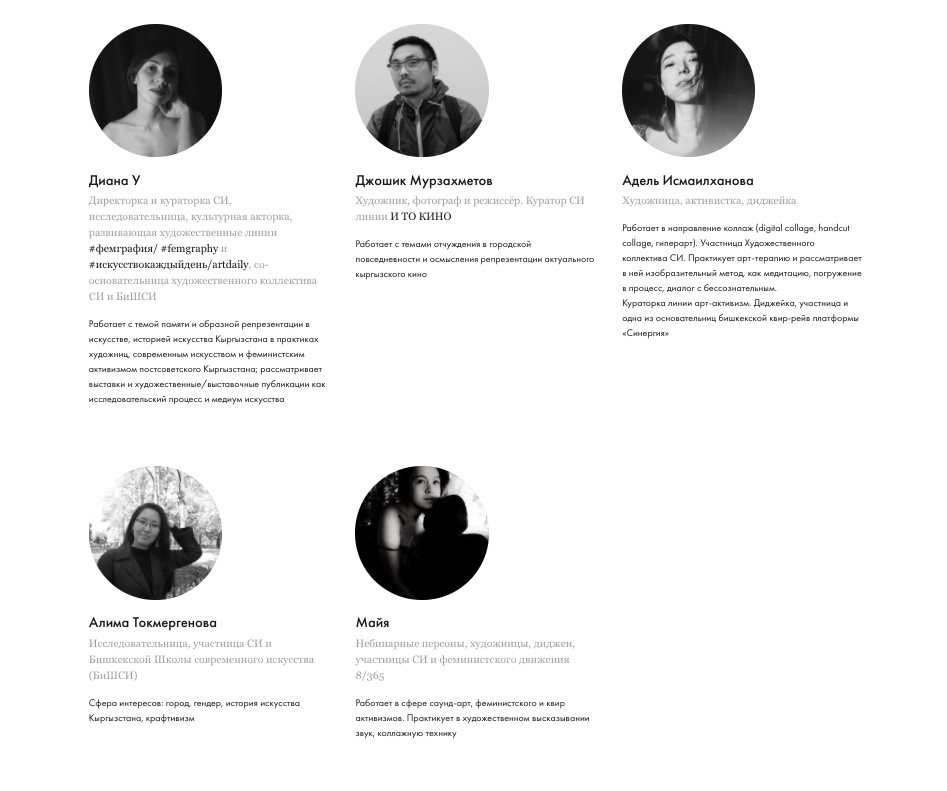

«Художественный коллектив СИ» — мастерская искусства, исследования и дизайна — нацелена на осуществление художественных исследований, организацию выставок и мастерских, кинопоказов, перформансов и интервью на темы феминизма, городской среды, экологии.

Мы рассматриваем искусство как дисциплину, соединяющую исследование и художественный жест, теории и практики, в которой важен переход от объекта к событию, процессу, погружению, опыту и чувственному переживанию

Диана Ухина, кураторка СИ

В 2010-х годы в Бишкеке работала платформа ШТАБ, которая стремилась «объединить искусство с активной общественной позицией» (Оксана Шаталова), «сделать искусство частью политической практики» (Георгий Мамедов). Работа группы велась вокруг таких тем, как неравенство и эмансипация, постколониальная проблематика, языковая политика, осмысление советского опыта, художественное производство.

Значимым самоорганизованным объединением Бишкека стала «Группа 705», основанная в 2005 году. Группа 705 появились на базе Детского медиа-центра при поддержке ArtEast. Сейчас в постоянном составе шесть человек: Марат Райымкулов, Малика Умарова, Дарина Капалова, Толгат Бериков, Светлана Зеленская, Диана Рахманова.

— Можно сказать, что группа начинала на голом энтузиазме, проводя уличные перформансы и спектакли. Постепенно присоединялись новые участники, появлялись другие проекты и грантовая поддержка. Это меняло структуру и концепцию организации. Мы стали в большей степени площадкой, где проходят и театральные постановки, и кинофестивали, и воркшопы. Думаю, можно сказать, мы институционализировались. При этом часть коллектива больше тяготеет к театрально-перформативной деятельности, а другая – к междисциплинарным проектам, – комментирует Диана Рахманова.

Марат Райымкулов отмечает:

— Возможно, залог того, что мы работаем уже более 15 лет – это значимость театральных практик. В перформансе или спектакле коллективное тело является основополагающим принципом. И эта коллективность является скрепляющим фактором, распространяясь и на другие сферы нашей деятельности. С одной стороны, такая разнонаправленность помогает в работе. Мы осуществляем проекты совместными усилиями, поддерживаем друг друга. Но с другой стороны, такая концепция наводит на вопросы: кто мы и куда мы идем?

Художественные самоорганизации продолжают появляться в Бишкеке и их деятельность не прекратилась во время карантина. Арт-активисты Кыргызстана не только объединяются внутри страны, но и инициируют межрегиональные проекты. Ярким примером стал «Художественный Базар» (ХБ), инициаторами которого стали Филипп Райхмут (независимый исследователь), Дарина Капалова («Группа 705»), Медер Ахметов (студия MUSEUM). ХБ – это группа в Facebook, подобная московской «ШАР И КРЕСТ», но адаптированная для Центральной Азии. Группа является своеобразной площадкой для взаимной поддержки художников во время карантина. Участники могут продавать свои работы, при этом покупая в ответ у других художников. Для демократизации процесса установлен лимит в $500. Группа также организует аукционы и формирует собственный фонд.

Это виртуальное пространство играет важную роль в консолидации центральноазиатского арт-сообщества. Художники и коллекционеры не только поддерживают друг друга материально, но ведут дискуссии, знакомятся, вступают в коллаборации. Улан Джапаров в ироничном ключе описал модель ХБ, достаточно четко обозначив ее кросс-культурную суть:

Базар центральноазиатский, валюта и харизма кыргызские, аналог – российский, движок – германский, основной тусняк – алматинско-бишкекский, а теперь еще и астанинский, брутальность – шымкенсткая, колорит — ташкенсткий…..новые персонажи – павлодарские и др.

Публикация в рамках “Центральноазиатской программы MediaCAMP”, реализуемой Internews при финансовой поддержке USAID. Подробнее

Статья основана на исследовании, проведенном при поддержке поддержки Гете-института, в рамках проекта «Культура в движении» 2019-2020.